原创投稿:你没见过的图、没听过的事(川西行旅,探訪色達)

原创:歐宜准

第一次聽說色達,是從好友阿拉那裏得知;近些年,她多次進入川西佛教聖地,在那高原佛國,有個好聽的藏名:秋吉拉姆;阿拉的屋裏經常播放藏族女歌手的梵語佛歌,聽著韻若天籟的經曲,再聽她講述有關色達喇榮五明佛學院的這這那那,便有了一種漸入緣境、空靈無物的感覺,繼而充滿了好奇和嚮往;這一日,攜著清秋的煙雨和無盡的幻想和朋友們來到色達,穿行在喇榮五明佛學院;一座座佛塔靜默地守護在追尋途中,用梵語說著藏區。

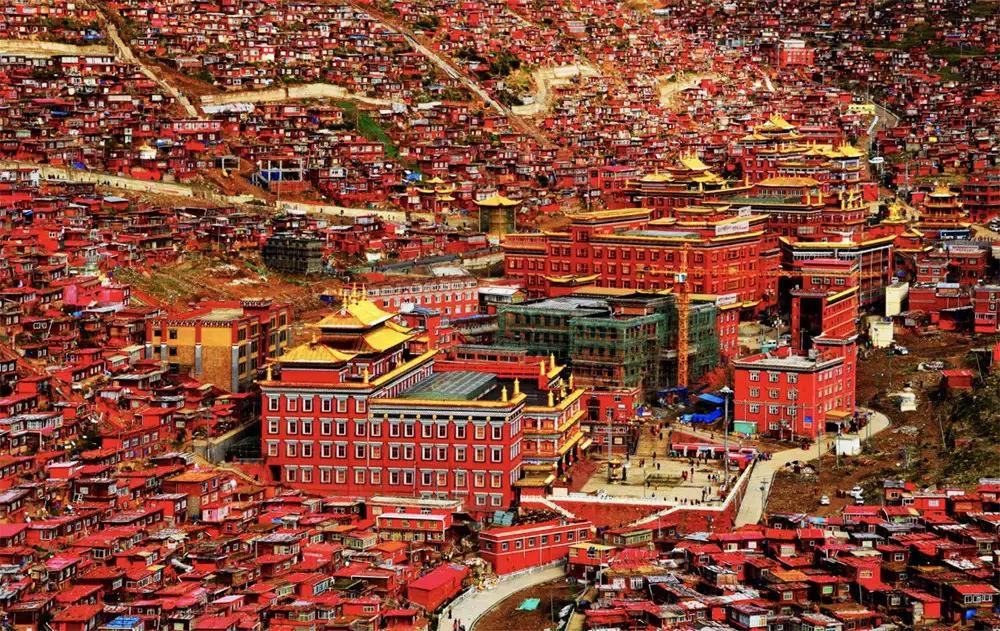

色達位於四川省甘孜藏族自治州東北,地處四川與青海交界處,有寬廣的草原、縱橫的河曲、密佈的湖沼、巍峨的雪山、遍地黃金,雖說是深秋季節也決不遜色;喇榮寺五明佛學院在喇榮溝,一九八零年為法王如意寶晉美彭措大師於所創立;短短三十多年間,五明佛學院從最早不過三十二人的小規模,發展到了當今密密麻麻的僧舍搭滿四面山坡,常住的喇嘛、覺姆(出家女子稱覺姆即女尊者)有兩萬多人。每遇有佛事活動人數還會增加,據說;最多時可達四萬多人。全部為紅教,“色達山河一片紅”的說法名副其實;這是一座為佛所庇護的小城,是格薩爾文化的源泉,為世界上最大的佛學院;這世間,真的有太多太多事情沒法以科學解釋,或許冥冥之中,的的確確存在著我們看不見,摸不著的力量;據說在格薩爾王那個時代,色達曾經挖掘出了馬頭形狀的金子,因而這座小城便被命名為“色達”,在藏語中,便意為“金色的馬匹”;佛法在此地光芒四射,浸入到了每個人的內心深處,從遠古時代延續到今朝,對宗教的熱忱與癡迷,沒有絲毫的冷卻;他們吃齋念佛,誦經祈禱,兼濟天下,始終延續著一種神秘而又讓人敬畏的藏民習俗,那就是天葬;色達的天葬天天都有,他們把死者從各地運來,將屍體背到天葬臺,由天葬師支解屍體。取出內臟拋於四周,並將骨骸和頭顱砸碎,引來群鷲飛至,爭相啄食,以食盡最為吉祥。他們認為這種捨身佈施是藏傳佛教最尊貴的禮節,是讓不滅的靈魂得到輪回,得以延續;我沒有拍攝到天葬的全過程,但這一獨特的藏俗將永遠銘記於心;因此,來色達,不僅是一種體驗,也是讓附滿鉛華的靈魂得到洗禮,更是一場修行。

追隨到色達的時候,遇到了一場說來就來的風和雪,那銀色舞天的靈動,茫茫的雪野,冰封的河湖和樹掛萬千的冷寂,勾繪出一片氣勢恢宏的壯美的景色;趕到佛學院清晨,天還沒大亮,門衛為我們的車隊開了綠燈,一路暢行直至半山腰,兩位覺姆師父笑著恭迎了我們;其中一位,是向絨師父的妹妹(已是佛學院有分量的老師),被帶進兩位師父同住的房子時,狹小的室內,一股淡淡的藏香味迎面撲來;首先映入眼簾的,除了佛像、經書、轉經筒,就是地鋪,連佛徒簡單的日用品都極為少有;屋子小,我們只得分開前後兩間站立,覺姆師父搬出絳紅色藏袍招呼我們坐在地鋪上取暖;無意間,與她雙目對視,那深邃的目光裏,流淌出無盡的溫柔;打量著小盒子般的房間,我在心裏以漢地的教師待遇作了一番比較,說她應該有一間寬敞且漂亮的住房才適合,她笑道:“這樣好,簡樸,有利於修行。”淡淡的笑容,溫暖、慈悲、而又迷人;吃過她親手做的糌粑,我們登上山頂去壇城;而她,披上藏袍下了山,行走在了給學生誦經傳道的途中。

還算幸運,不一會天就放晴了。高原的陽光從不毒辣,只有毫不保留的溫度,為積著薄雪的紅房子屋頂穿上了一件溫暖而燦爛的長袍;放眼望去,盡是漫山遍野的絳紅色,佛學院清晰的輪廓盡收眼底,連綿數公里的絳紅色建築,在蔚藍蒼穹下昭示著神秘莊嚴的宗教色彩;我們身邊的紅房子,縱橫看過去,好多都是掛鎖的。阿拉告訴我,這兒是覺姆們的住所,都去經堂聽課了;對面那片紅色是僧人們居住的地方;這些紅木房子,全是修行者一手搭建的,她們常年在經堂、食堂與小房子之間過著三點一線的修行生活,房子破了壞了,覺姆們相互幫助,一起動手,絕對不會去找男僧幫忙。這裏對男人們禁足,即便是像覺姆師父和向絨上師同樣修行的一對親兄妹,也斷然不可彼此登門拜訪。學院中有“管家”,管家會監督覺母和僧人之間的生活,萬一記錄或拍照下來,會公佈於眾,以示懲戒;我驚奇、歎息、繼而產生疑問,但我不得不附和著不斷點頭;其實我根本無法想像覺姆們穿行在這個世外的城中生活、修行,需要多大的忍耐和承受力;剃度之後,與青燈古刹作伴,作為女人的很多內容便沒有了,在我看來,是一件很不值的事。

我知道自己心存雜念,離佛還很遠,是不配談佛論道的;本想換個話題,三位放學的覺姆們相向而來,她們步伐輕盈,形態完全與我們不同,尤其當風兒掀起她們絳紅色長袍時,我迅速舉起相機捉捕鏡頭,在半按快門的那一瞬間,那一張張臉上顯現的寧靜和安祥,讓我為自己的冒犯頓生愧疚,在感受到這種發自內心的和諧靜美後,內心被一種強有力的神聖感充盈,不禁落淚;收起相機,仰面蒼穹,我想起了降央卓瑪《那一天》所唱到的:“不為覲見,只為貼著你的溫暖,不為來世,只為喜樂平安……”

大約十一點左右,我們站在了壇城的跟前;這座在山下就看到的金頂建築,走近了還是驚歎其氣勢,寶藍色的蒼穹下,潔白的雲朵像哈達一樣襯托在壇城的金色建築旁,使得壇城更加莊嚴神聖。長廊的廣場一側,很多穿著藏袍的人,在一遍遍地磕著長頭;磕長頭是藏傳佛教中最虔誠的禮佛儀式,如果說寺廟以它的莊嚴和神威成為一道風景線,那隨處可見磕長頭的信徒則是一道流動的風景;藏族人民從來不會吝嗇對佛的敬仰與追隨,他們總是跨越一座座山嶺,淌過一條條河流,不懼千難萬苦,心存虔誠之念,從自己的家鄉磕向神山聖湖,磕向佛的殿堂;他們雙手合十,高舉過頭,自胸前移開,與地面平行前身,掌心朝下俯地,膝蓋先著地,後全身俯地,額頭輕叩地面,六字真言誦念之聲連續不斷;站起,再匍匐;我第一次在路上看到磕長頭的信徒時,心提得緊緊的,像是被什麼抓了似的難受。此時此刻,我感覺一股平靜的暖流湧遍全身,不由自主地和著他們一起默念”真寶言:”啊 嘛 呢 叭 咪 哞,真誠的祈禱,在佛光照耀下的他們,心願成真!

沿著下坡路走,經過講經堂,廣播裏傳來年輕的男聲誦經,房裏屋外到處都是盤地而坐的紅衣男喇嘛和藏族老少,暖暖的陽光下,絳紅色的經堂,似乎被這金色的陽光染上一抹有人醉人的酒紅色;

呆呆看了一會,沒有與任何一位喇嘛交談,我很清楚自己與佛無緣,是帶著滿身的塵土走向色達的,此刻,我覺得,一個有足夠文化氣息的地方能托起整整一片天地;眼前這一片臧紅的世界,濃烈如女人的烈焰紅唇,卻絕無魅惑之感,有的只是那份可遠觀不可褻瀆的莊嚴;在這裏,我不再糾結對宗教信仰者的種種理解與不理解;他們守著純真,我們帶來的也不全是世俗,的的確確還有敬仰;

阿拉曾對我說過“學佛並不在神通感應的追求,要刻意得到什麼,而在於自我的深刻剖析,以及隨之而來的心境提升和悟理悟事的認知,她還說,學佛的好處無法言盡……

於是,在佛門內,我雙手合十,表達著內心對佛的敬畏;也理解了民國才女張愛玲曾說過的話:“不要認為我是個高傲的人,我從來不是的,至少,在弘一法師寺院圍牆的外面,我是如此的謙卑。”

我在色達,領略到了如沐佛光的一片紅,那冷峻孤傲,遺世獨立的氣質無不給人以強烈的吸引,使人著迷。這裏物質匱乏,連空氣都是稀薄的,恰恰是這些內在需求和外部環境造就了佛教植根弘揚的深厚基礎,致使到訪者不得不承認,這片土地的每一處風景都是一頁可讀的經文,色達,此行圓滿美好!

簡介:歐宜准,湖南醴陵人、工學學士;株洲市作協會員;作品散見於《工人日報》《羊城晚報》《人民代表報》《中日新报》《滁州日報》《湘潭日報》《株洲日報》《拉薩晚報》《庫爾勒晚報》《邢臺日報》《梅州日報》《黑河日報》等報刊雜誌。