コンテンツへスキップ

在湍流中打破边界,在守古中安顿心灵。

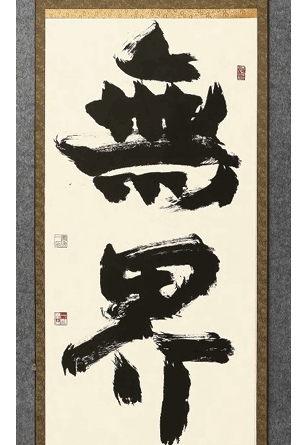

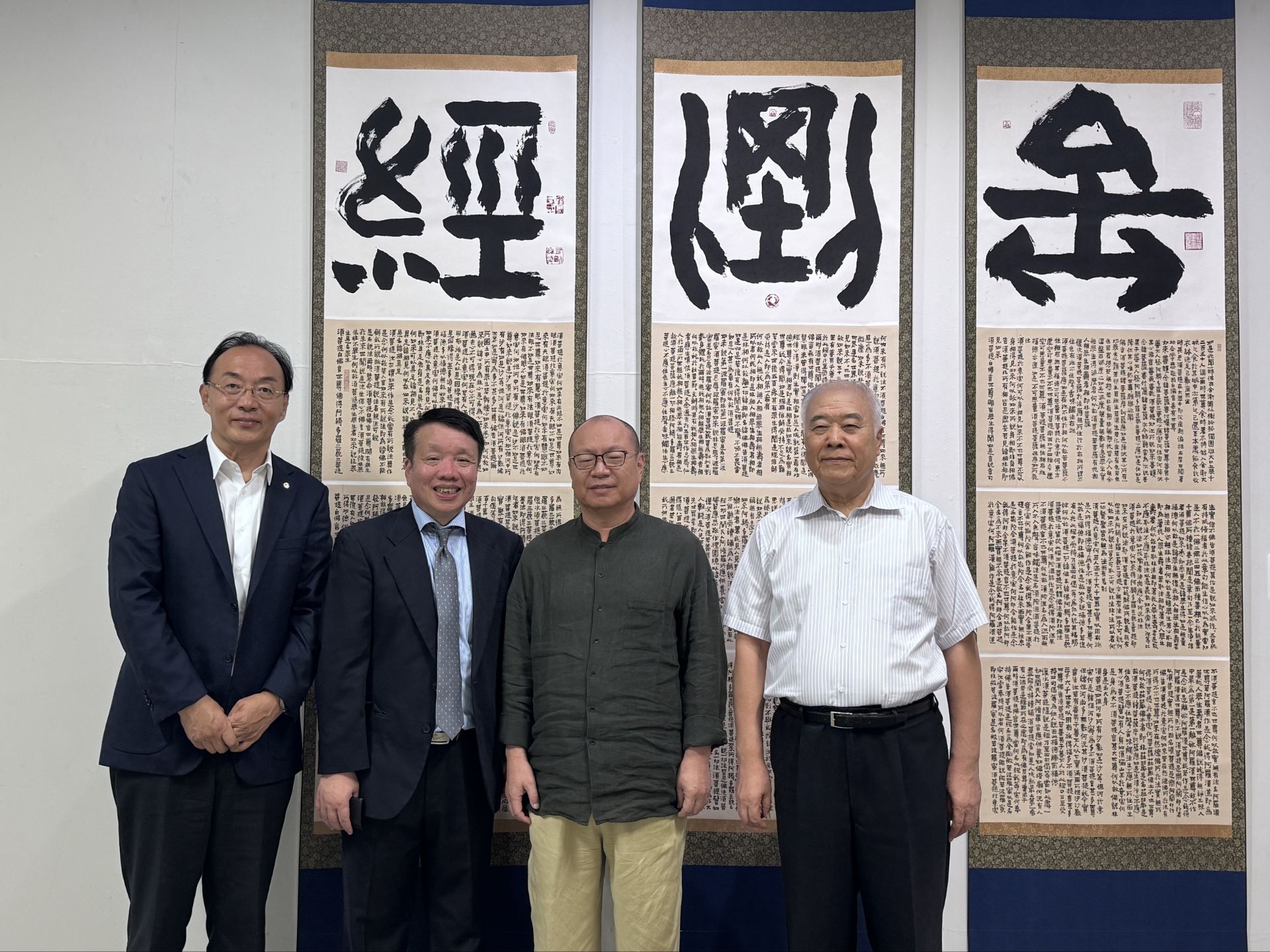

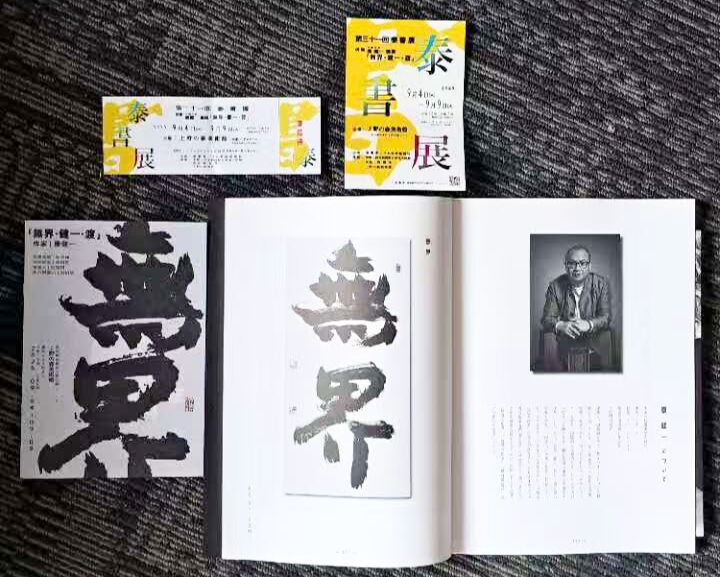

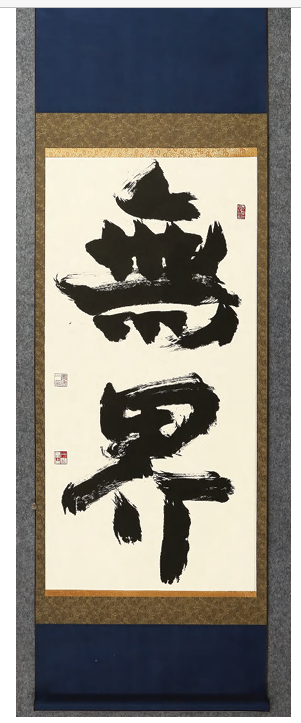

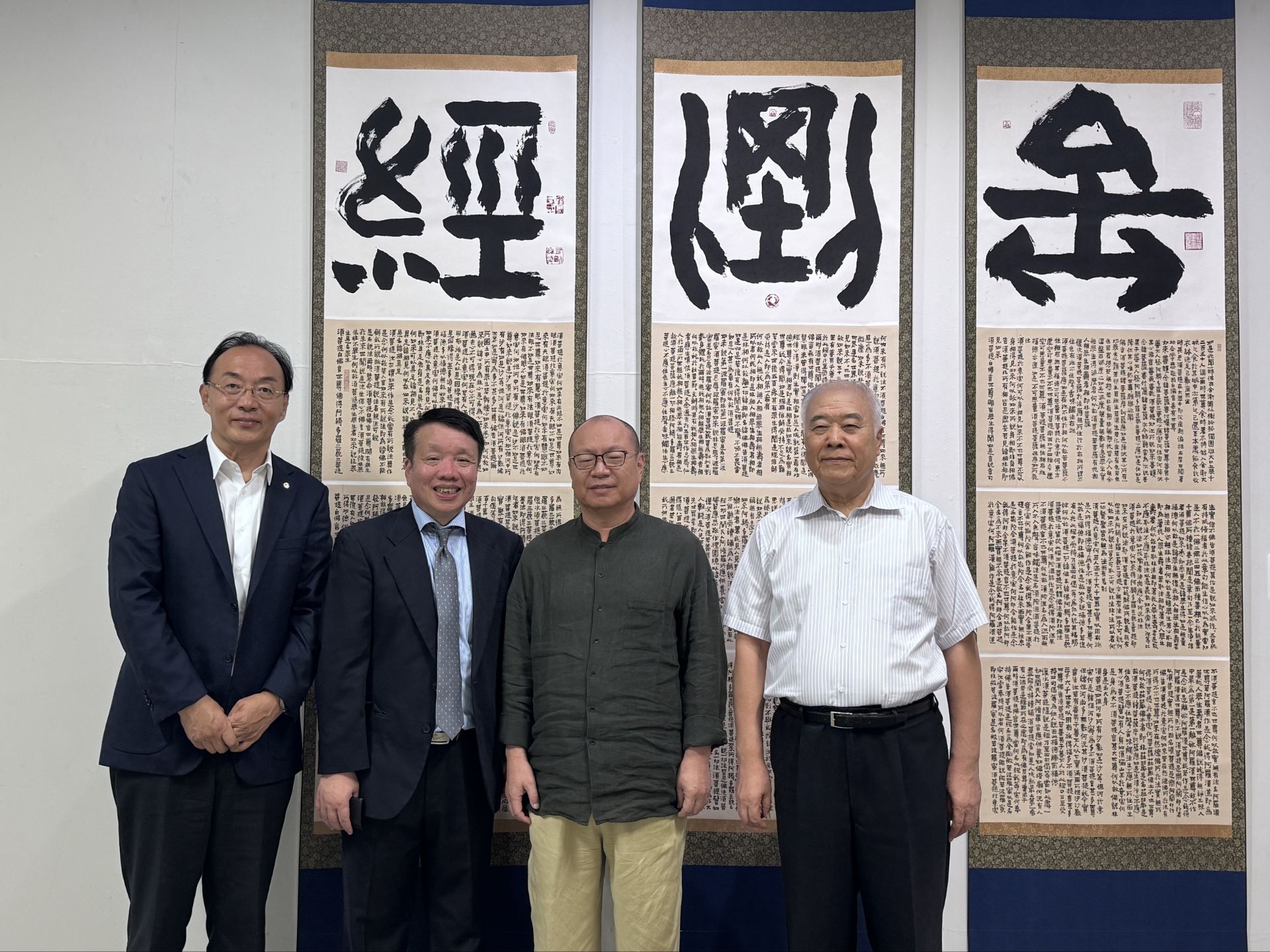

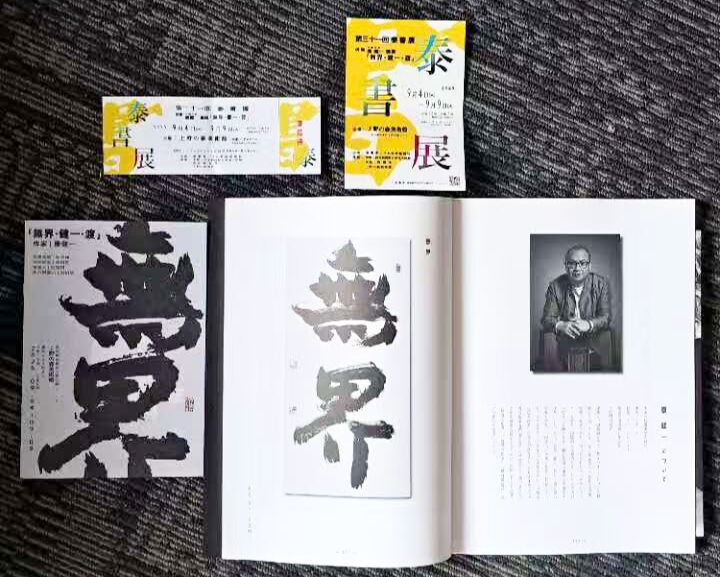

本报东京消息:中国艺术家康健一先生的日本首次个展《无界·健一·渡》于9月4日在东京上野森美术館开幕。展览以“无界之渡”为主题,以书法为载体,随融跨界的表达方式,于展示艺术家自身主观情感中超越意象的心灵自悟的同时,期望与观者达成共鸣,同享 精神渡越与后得澄澈之境。

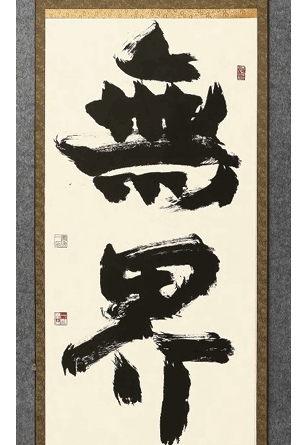

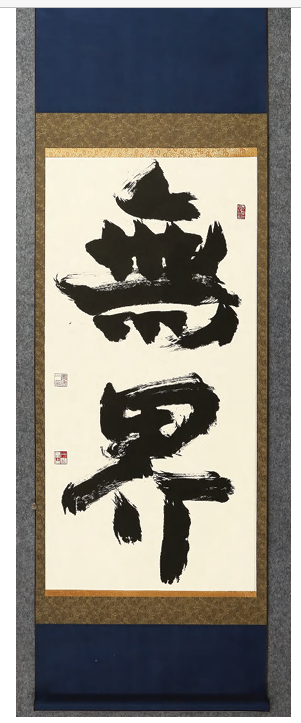

凝视康健一先生的书法作品,那些沉稳如磐石的笔画仿佛在纸面上生长,每一道墨痕都承载着某种难以言说的心理重量。这不是简单的书写,而是发生在纸墨之间的心灵仪式。从创作的视角来看,他的书法实践为我们打开了一扇独特的窗口,让观者得以窥见创造性心灵如何通过传统艺术形式完成自我实现的内在历程。

在创作心理学的谱系中,康健一选择书法这一传统行为,并非单纯的艺术风格选择,而是一种深层的心理需求使然。“当现代人面临精神危机时,往往会不自觉地寻求与集体无意识中的原型意象重新连接"。书法作为汉字演变中的关键形态,恰恰承载着这种原型力量——他回归本源的创造性冲动处于秩序与解放的临界点上。

对康健一而言,研习书法成为了一种”退行”的心理机制。这不是发展意义上的倒退,而是一种创造性的回归,如同精神分析中的”为前进而后退”。在商业社会的复杂关系中疲惫的心灵,通过回归到文字演变的源头,寻找到了某种心理平衡。那些刻意保留的波磔与方折,那些克制而内敛的使转,都在满足着创作者对”简单性”与”真实性”的深层渴望。这种心理需求,马斯洛称之为”超越性需要”——在满足基本需求后,人对意义、完整性与完美的追求。

观察康健一的创作过程,最引人注目的是那种”平心静气,不疾不徐”的状态。这完美契合了心理学家米哈里·契克森米哈伊所描述的”心流”体验——当个人能力与任务挑战达到平衡时,会产生一种全神贯注、物我两忘的最佳心理状态。在他的书写中,我们看不到刻意求变的焦虑,也看不到泥古不化的拘谨,而是一种从容自在的专注。

这种心流状态的达成,源于几个关键心理要素:其一,明确的目标感——每个字都有其内在的结构法则;其二,即时反馈——每一笔的优劣立即可辨;其三,控制感——经过长期训练获得的驾驭能力。当这些条件满足时,书写者便进入了”自体享乐”的状态,活动本身成为目的,时间感发生改变,自我意识暂时消失。这正是康健一作品中那种浑然天成的气韵背后的心理基础。

从精神分析的角度看,书法创作对康健一而言还是一种成熟的”防御机制”,特别是”升华”作用的体现。作为成功企业家,他必然面临诸多现实压力与冲突。而书法这一高雅形式,恰好为那些可能以破坏性方式表达的心理能量,提供了建设性的释放渠道。那些雄强的笔画,可以视为对商业世界中不确定性焦虑的掌控;那些大面积的留白,则是对心灵自由空间的捍卫;而整个创作过程中对”慢”与”静”的坚持,更是对快节奏商业社会的心理补偿。这种升华不仅保护个体免受焦虑困扰,还将原始能量转化为社会赞许的创造性产出,实现了弗洛伊德所说的”文明及其不满”的调和。

格式塔心理学强调 “整体大于部分之和” 的认知原理,这一观点在康健一的书法中得到完美诠释。他对空间结构的敏锐把握,本质上是一种”完形倾向”的体现——心灵天生倾向于将碎片信息组织为有意义的整体。当普通观者看到的是单个笔画时,创作者心理场域中浮现的始终是完整的”形”。这种完形能力在他那里发展为一种创造性的”整合思维”:建筑的空间感与书法的线性美,传统的法度与个人的表达,理性的结构与感性的挥洒,所有这些看似对立的元素,在他的心理场域中被组织为和谐的整体。罗杰斯认为,创造性正产生于这种将表面矛盾的经验元素进行新颖整合的能力。康健一的作品之所以独特,正是因为他实现了这种心理层面的创造性综合。

康健一的书法实践,从艺术家创作思考的过程中,可以看到一种持续进行的自我探索与建构。每一幅作品都是创作者心理状态的即时显影,每一次运笔都是内心世界的运动轨迹。那些看似静止的墨迹,实则记录了一个丰富而深邃的心理历程——从对文化原型的追寻,到心流体验的沉醉;从心理冲突的升华,到认知元素的整合。

当抛开社会学的宏大叙事,回归到创作心理的微观层面,我们会发现:真正动人的艺术,永远产生于那颗在传统与当代之间、在约束与自由之间、在个体与宇宙之间不断寻找平衡的创造心灵。康健一的毛笔所描绘的,不仅是纸上的汉字,更是一幅可供我们共同参详的当代心理图景——关于如何在当代性的湍流中,打破边界,通过最古老的艺术形式,安顿那颗永不安分的创造灵魂。

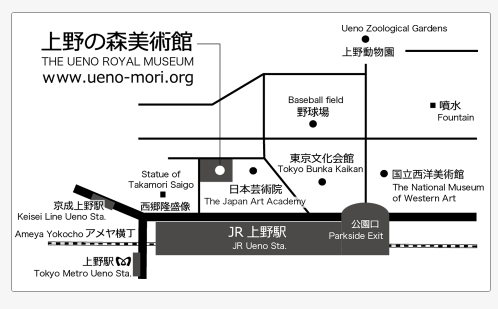

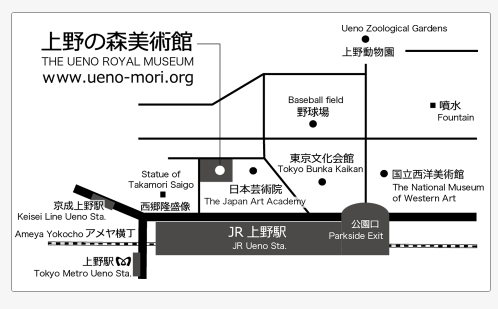

展期:2025年9月4日-9月9日

地点:上野森美术馆

展馆时间:上午10点-下午5点 (入馆时间截止到闭关30分钟前)

*开馆时间根据展览内容会有所变更

休馆日:不定期休息

交通:JR上野站(公园口)步行3分钟,东京地铁,京城电铁上野站步行5分钟

邮编:110-0007 东京都台东区上野公园1-2